Grand orateur de l'ordre des francs-maçons, le chevalier de Ramsay invite (dès 1737) les Grands-Maîtres européens à "s'unir pour former les matériaux d'un Dictionnaire Universel des arts libéraux et de toutes les sciences utiles". "On a déjà commencé l'ouvrage à Londres",

ajoute-t-il en guise d'encouragement. L'ouvrage auquel il fait

référence est le Dictionnaire de Chambers, paru en 1728, dont

l'originalité réside dans le ton agressif employé envers le gouvernement

et la religion. Réédité dix fois entre 1728 et 1751, ce dictionnaire

attire bientôt l'attention du libraire Le Breton, installé à Paris. On

ignore si cet homme a appartenu à une loge, mais d'autres personnalités

d'envergure telles que le duc d'Antin, Grand-Maître de la

franc-maçonnerie française, encourageaient depuis des années le projet

d'une traduction de cet ouvrage.

En 1745, Le Breton voit débarquer

chez lui un gentilhomme anglais, John Mills, qui lui propose un

manuscrit de la traduction de Chambers. Le 25 février 1745, Le Breton

obtient le privilège de la Librairie, c'est-à-dire l'approbation des

censeurs. Le prospectus publicitaire est aussitôt publié dans le Mercure de France

(juillet/août 1745), et la souscription obtient dans la foulée un large

succès. A la suite d'une dispute avec Mills, Le Breton décide de

poursuivre l'entreprise seul, associé à trois autres libraires

parisiens. Il lui faut pourtant un nouveau traducteur, et son choix se

porte sur l'abbé de Gua, un géomètre membre de l'Académie des Sciences.

Les registres des dépenses de l'Encyclopédie montrent que ce dernier

(tout comme d'Alembert) est payé dès le mois de décembre 1745. Diderot,

Eidous, Toussaint n'apparaissent sur ces registres qu'en janvier et

février 1746.

L'abbé de Gua est placé à la tête du

projet le 27 juin 1746. Les libraires s'engagent à lui verser une somme

globale de 18000 livres en échange de la livraison de plusieurs volumes.

Cette direction ne durera pourtant que 14 mois.

Car très vite, l'abbé de Gua se

révèle incontrôlable. Loin de se contenter d'une simple traduction de

Chambers, il entreprend d'enrichir le dictionnaire de nouveaux articles,

mais aussi d'en modifier certains autres.

Comme le souligne E. Badinter dans "Les passions intellectuelles", cet abbé aujourd'hui oublié est pourtant "le père originel de l'Encyclopédie".

En août 1747, affolés par les

dépenses engagées et agacés par le retard pris, les Libraires décident de

rompre leur contrat avec de Gua.

C'est à ce moment que Diderot entre véritablement en scène.

***

D'Alembert

et Diderot nieront tous deux le rôle joué par l'abbé de Gua dans le

projet encyclopédique. En octobre 1747, le registre des délibérations

précise que les deux hommes prennent la direction de l'entreprise. Les Libraires versent 3000 livres à d'Alembert. Diderot, quant à lui, est censé

percevoir une somme globale de 7200 livres (1200 livres à la sortie du

1er volume, puis 144 livres par mois). Si Voltaire s'indigne de la

modicité de ce salaire, Diderot n'en a que faire. Fasciné par les

perspectives qui s'offrent à lui, il rêve uniquement de " fouler aux pieds toutes les vieilles puérilités, renverser les lumières que la raison n'aura point posées..."

Les tâches sont clairement réparties

entre les deux directeurs. Diderot assurera le travail éditorial mais

également le dépassement du projet initial. D'Alembert, de son côté,

profitera de sa notoriété pour recruter des collaborateurs, soit dans

les salons qu'il fréquente déjà, soit à l'Académie des sciences. Autour

de lui se groupent les savants ; autour de Diderot, on trouve de jeunes

hommes de lettres et des philosophes souvent inconnus : ainsi, Toussaint se

charge de la jurisprudence et Eidous s'occupe de la maréchalerie. Et

puisque Rameau ne veut pas collaborer, on propose à Rousseau d'écrire

les articles sur la musique. Approché par d'Alembert, l'académicien

Lemonnier s'occupera de l'électricité ; puis vient d'Holbach, passionné

de chimie. En plus de ces figures souvent connues, de nombreux abbés et

autres médecins rejoignent les rangs des encyclopédistes.

|

| Frontispice de l'Encyclopédie |

Et quand l'argent vient à manquer, la généreuse Madame Geoffrin ouvre largement sa bourse.

Mais malgré ces très nombreux

collaborateurs, Diderot est rapidement submergé par l'immensité du

travail à effectuer. Dès qu'il manque quelqu'un pour traiter d'un sujet,

c'est lui qui s'en charge. Pour la seule lettre A, il écrira plus de

deux cents articles ! Les

libraires ont vu juste en choisissant ce jeune philosophe presque

inconnu, car même si les dernières années seront difficiles, Diderot

poursuivra inlassablement sa tâche pendant 25 ans.

Le 28 juin 1751 paraît le premier

tome de l'Encyclopédie. Prévu initialement à 1500 exemplaires, le tirage est

finalement porté à 2050 volumes. Un an plus tard, les libraires jubilent :

malgré le coût important de la souscription, ils ont déjà réuni plus de

2000 souscripteurs !***

Le succès du 1er tome, paru au début de l'été 1751, va entraîner une vive réaction de la part des Jésuites. Entre octobre 1751 et mars 1752, le père Berthier (rédacteur au Journal de Trévoux) accuse à plusieurs reprises les maîtres d'oeuvre de l'Encyclopédie d'avoir plagié certains articles du Dictionnaire de Trévoux, publié depuis 1704 par les Jésuites : " on se sert souvent du dictionnaire de Trévoux… il serait à propos de citer ses sources " (oct. 51) ; " ...cet article est fort imité, qu’il est même copié en grande partie..." (déc. 51). En réponse à l'article AIUS LOCUTIUS, dans lequel Diderot réclamait un assouplissement de la censure, notamment pour les articles écrits "dans une langue savante"(comprenez : en latin), Berthier objecte que cette liberté "serait trop grande pour toute société où l'on respecte la Religion."Avant d'ajouter : " en matière de christianisme, la docilité du peuple et la soumission des simples sont des qualités générales qui conviennent à tous, à chacun, dans tous les temps et dans toutes les circonstances ". Et de conclure : "cet article aurait eu besoin d'une censure juridique."

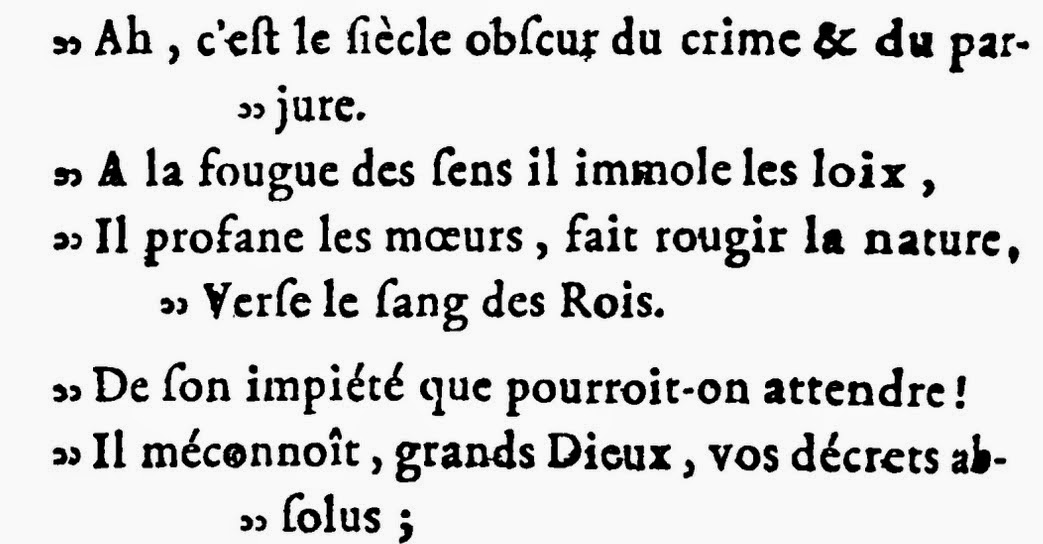

Si dans leur gazette, les Jésuites gardent un ton mesuré, il n'en est pas de même dans les libelles et autres pamphlets qu'ils font pleuvoir sur le clan des encyclopédistes. Pour n'en citer qu'un exemple, découvrons ci-contre la gravure placée en exergue des Réflexions d'un franciscain, petit ouvrage (paru début 1752) qui s'en prend violemment à Diderot.

On y voit le bras de Saint-François flageller un philosophe, pendant que le commentaire précise : Vous aussi, vous devez craindre la corde de Saint-François.

La violence du ton est d'autant plus

surprenante que, quelques mois plus tôt, Berthier et ses comparses se

montraient encore enthousiastes à l'égard du projet encyclopédique.

Qu'a-t-il pu se passer entretemps ? Nul besoin d'être grand clerc pour

le deviner. Il suffira de rappeler qu'au moment de la sortie du 1er

tome, Diderot et d'Alembert avaient déjà réuni 2000 souscriptions.

Comment les Jésuites auraient-ils pu accepter un triomphe qui les

reléguait brutalement au rang de simples faire-valoir ? L'analyse que

propose le marquis d'Argenson dès janvier 1752 me semble une nouvelle

fois frappée au coin du bon sens :

"...les jésuites veulent détruire cet ouvrage...Voilà

donc que les jésuites, pour satisfaire leur

ambition et pour avancer leur tyrannie, vont se servir d'un beau et

noble prétexte d'accuser d'irréligion tout ce qui leur sera contraire

... Il est clair que ce grand dictionnaire va être incessamment

supprimé, et je prédis que, les libraires se

plaignant de leur ruine, on en donnera le privilège aux jésuites qui se

mettront en leur lieu et place, continueront ce livre autant en mauvais

et en plat qu'il était en bon; ils obligeront leurs protégés de

l'acheter, et voilà comme ces bons pères ne veulent plus souffrir qu'on

fasse de livres sans eux."

(in Journal du marquis d'Argenson).

Et les gazettes de confirmer :

Rien ne prouve que les Jésuites aient conçu un tel projet, mais début 1752, plusieurs témoignages (notamment celui de Melchior Grimm) viennent conforter cette hypothèse. Au demeurant, la Compagnie de Jésus peut compter sur plusieurs alliés d'envergure : ainsi, Mgr de Beaumont, archevêque de Paris (et proche des Jésuites) ne cache pas son hostilité à l'égard des nouveaux philosophes ; Jean-François Boyer, ancien évêque de Mirepoix et précepteur du Dauphin est pour sa part considéré comme le chef du parti dévot... Et leur influence politique fait d'eux des ennemis redoutables. D'ailleurs, le clan des Encyclopédistes ne va pas tarder à s'en rendre compte...

***

***

En somme, l'arrêt de mort de l'Encyclopédie vient d'être prononcé...

Par sa décision, Malesherbes évite donc la faillite des Libraires associés. Dans ce moment difficile, et plus tard également (songeons à son sacrifice lors du procès de Louis XVI), Malesherbes a révélé le visage rare d'un honnête homme. Rendons-lui du moins cet hommage...

À

votre ruine et à celle de vos associés que l’on plaindra, se joindra,

mais pour vous seul, une infamie dont vous ne vous laverez jamais.

Vous serez traîné dans la boue avec votre livre, et l’on vous citera

dans l’avenir comme un homme capable d’une infidélité et d’une hardiesse

auxquelles on n’en trouvera point à comparer. C’est alors que vous

jugerez sainement de vos terreurs paniques et des lâches conseils des

barbares ostrogoths et des stupides vandales qui vous ont secondé dans

le ravage que vous avez fait. Pour moi, quoi qu’il en arrive, je serai à

couvert. On n’ignorera pas qu’il n’a été en mon pouvoir ni de

pressentir ni d’empêcher le mal quand je l’aurais soupçonné ; on

n’ignorera pas que j’ai menacé, crié, réclamé. Si, en dépit de vos

efforts pour perdre l’ouvrage, il se soutient, comme je le souhaite bien

plus que je ne l’espère, vous n’en retirerez pas plus d’honneur, et

vous n’en aurez pas fait une action moins perfide et moins basse ; s’il

tombe, au contraire, vous serez l’objet des reproches de vos associés et

de l’indignation du public auquel vous avez manqué bien plus qu’à moi.

Au demeurant, disposez du peu qui reste à exécuter comme il vous

plaira ; cela m’est de la dernière indifférence. Lorsque vous me

remettrez mon volume de feuilles blanches, je vous donne ma parole

d’honneur de ne le pas ouvrir que je n’y sois contraint pour

l’application de vos planches. Je m’en suis trop mal trouvé la première

fois : j’en ai perdu le boire, le manger et le sommeil. J’en ai pleuré

de rage en votre présence ; j’en ai pleuré de douleur chez moi, devant

votre associé, M. Briasson, et devant ma femme, mon enfant, et mon

domestique. J’ai trop souffert, et je souffre trop encore pour m’exposer

à recevoir la même peine. Et puis, il n’y a plus de remède. (...)

À

votre ruine et à celle de vos associés que l’on plaindra, se joindra,

mais pour vous seul, une infamie dont vous ne vous laverez jamais.

Vous serez traîné dans la boue avec votre livre, et l’on vous citera

dans l’avenir comme un homme capable d’une infidélité et d’une hardiesse

auxquelles on n’en trouvera point à comparer. C’est alors que vous

jugerez sainement de vos terreurs paniques et des lâches conseils des

barbares ostrogoths et des stupides vandales qui vous ont secondé dans

le ravage que vous avez fait. Pour moi, quoi qu’il en arrive, je serai à

couvert. On n’ignorera pas qu’il n’a été en mon pouvoir ni de

pressentir ni d’empêcher le mal quand je l’aurais soupçonné ; on

n’ignorera pas que j’ai menacé, crié, réclamé. Si, en dépit de vos

efforts pour perdre l’ouvrage, il se soutient, comme je le souhaite bien

plus que je ne l’espère, vous n’en retirerez pas plus d’honneur, et

vous n’en aurez pas fait une action moins perfide et moins basse ; s’il

tombe, au contraire, vous serez l’objet des reproches de vos associés et

de l’indignation du public auquel vous avez manqué bien plus qu’à moi.

Au demeurant, disposez du peu qui reste à exécuter comme il vous

plaira ; cela m’est de la dernière indifférence. Lorsque vous me

remettrez mon volume de feuilles blanches, je vous donne ma parole

d’honneur de ne le pas ouvrir que je n’y sois contraint pour

l’application de vos planches. Je m’en suis trop mal trouvé la première

fois : j’en ai perdu le boire, le manger et le sommeil. J’en ai pleuré

de rage en votre présence ; j’en ai pleuré de douleur chez moi, devant

votre associé, M. Briasson, et devant ma femme, mon enfant, et mon

domestique. J’ai trop souffert, et je souffre trop encore pour m’exposer

à recevoir la même peine. Et puis, il n’y a plus de remède. (...)

Et les gazettes de confirmer :

|

| extrait du périodique l'Abeille du Parnasse (1752) |

Rien ne prouve que les Jésuites aient conçu un tel projet, mais début 1752, plusieurs témoignages (notamment celui de Melchior Grimm) viennent conforter cette hypothèse. Au demeurant, la Compagnie de Jésus peut compter sur plusieurs alliés d'envergure : ainsi, Mgr de Beaumont, archevêque de Paris (et proche des Jésuites) ne cache pas son hostilité à l'égard des nouveaux philosophes ; Jean-François Boyer, ancien évêque de Mirepoix et précepteur du Dauphin est pour sa part considéré comme le chef du parti dévot... Et leur influence politique fait d'eux des ennemis redoutables. D'ailleurs, le clan des Encyclopédistes ne va pas tarder à s'en rendre compte...

|

| l'abbé de Prades (1720-1782) |

Avec

l'affaire de l'abbé de Prades, l'Encyclopédie va subir une

première attaque en règle de la part des Jésuites et des Jansénistes réunis. En

novembre 1751, ce jeune théologien soutient devant les docteurs de la

Sorbonne sa thèse de fin d'études. Les huit membres du

jury lui accordent leur approbation, et voilà l'abbé promu docteur sans

que personne ne trouve à y redire. Pourtant, quelques jours plus tard,

deux autres théologiens de la Sorbonne font part de leur indignation

auprès des Jésuites. De Prades aurait non seulement remis en cause les

miracles de Jésus-Christ, mais il aurait également prétendu que le

peuple chinois était présent sur terre bien avant le Déluge !

Aussitôt, Jansénistes et Philosophes

sautent sur l'occasion pour accabler de leurs sarcasmes la faculté de

théologie. Les uns se moquent de ces querelles qu'ils jugent dépassées,

les autres dénoncent le laxisme grandissant de la faculté. Alerté, le

pouvoir royal ordonne de soumettre la thèse au Parlement, qui demande

aussitôt à la Sorbonne de sévir. En janvier 1752, dix propositions

soutenues par l'abbé sont déclarées hérétiques et contraires aux bonnes

moeurs.

De l'impiété de l'abbé de Prades à

celle de ses amis Encyclopédistes, il n'y a qu'un pas que Jansénistes et

Jésuites s'empressent de franchir pour s'en prendre aussitôt au dictionnaire. Si

le périodique jésuite continue de pointer du doigt ses insuffisances (erreurs,

plagiat...) et certaines des positions soutenues par les co-directeurs

d'Alembert et Diderot, le journal janséniste évoque pour sa part une

dangereuse entreprise de subversion.

Sous la pression, le pouvoir royal

rend alors un arrêt (février 1752) qui interdit d'imprimer et de vendre

de nouveaux exemplaires de l'Encyclopédie sous peine d'une amende de mille livres. L'abbé

de Prades est quant à lui décrété de prise de corps. Il trouvera son

salut dans la fuite en gagnant la Hollande, puis Berlin, où Frédéric II

le nomme aussitôt lecteur.

A Paris, Diderot est effondré. Pendant ce temps, ses adversaires exultent...

***

L'arrêt d'interdiction visant les 2 premiers tomes précise que "Sa

Majesté a reconnu que dans ces deux volumes on a affecté d'insérer

plusieurs maximes tendant à détruire l'autorité royale, à établir

l'esprit d'indépendance et de révolte, et, sous des termes obscurs et

équivoques, à élever les fondements de l'erreur, de la corruption des

moeurs, de l'irréligion et de l'incrédulité"

( 7 février 1752).

Le 11, on décrète l'arrestation de

l'abbé de Prades, auteur de la thèse scandaleuse. Par chance, ce dernier

a eu le temps de fuir et de trouver refuge, via la Hollande, chez le "roi philosophe" Frédéric II qui l'accueille à bras ouverts.

Pour sa part, Diderot joue la

prudence, quittant discrètement Paris pour se cacher à Langres, auprès

de sa famille, où il demeurera jusqu'au début de l'été.

A en croire le Journal de Barbier (février 52), "cet arrêt du Conseil n'a été donné que pour apaiser les criailleries des Jésuites, et autres religieux..."

De son côté d'Argenson prétend que "le plus vilain rôle est celui des Jansénistes, qui ne veulent de tolérance que pour eux seuls".

Avant de préciser :

Tout cela est plus que vraisemblable. Le parti dévot et les Bons Pères disposaient d'appuis à la Cour, le Parlement était sous influence janséniste, tout ce beau monde se haïssait mais savait à l'occasion s'allier contre ces nouveaux impies.

Tout cela est plus que vraisemblable. Le parti dévot et les Bons Pères disposaient d'appuis à la Cour, le Parlement était sous influence janséniste, tout ce beau monde se haïssait mais savait à l'occasion s'allier contre ces nouveaux impies.

Comment le Roi aurait-il pu leur

résister ?

|

| extrait du Journal de Barbier (fév 52) |

Par chance, les Encyclopédistes

disposent eux aussi de leur réseau d'influence. La Pompadour et

Malesherbes constituent en l'occurrence des soutiens puissants, à défaut

d'être toujours fidèles. D'autre part, et on néglige trop souvent ce

motif, la suppression de l'Encyclopédie provoquait un sérieux manque à

gagner pour les Libraires parisiens, qui jouaient bien évidemment de cet

argument pour s'en plaindre auprès du Directeur de la Librairie. Dans

le même temps, on fait planer la menace d'une poursuite de l'impression à

l'étranger, d'où les propositions affluent. En août 1752, dans une

lettre à Voltaire (qui séjourne alors à Potsdam auprès de Frédéric),

d'Alembert écrit : "Nous connaissons bien mieux que personne tout

ce qui manque à cet ouvrage. Il ne pourrait être bien fait qu'à Berlin,

sous les yeux et avec la protection et les lumières de votre prince

philosophe..."

|

| Malesherbes, directeur de la Librairie |

Désireux de ménager les deux camps,

Malesherbes imagine un projet de réorganisation, qui supprimerait à

l'avenir tout risque de scandale. Détaillant son idée, Malesherbes écrit

à l'abbé de Bernis, un proche de la favorite : "j'ai pris les

mesures que j'ai crues les plus efficaces ; par exemple pour la

théologie, l'un des censeurs est chargé de vérifier sur un exemplaire de

chaque volume, si toutes les pages ont été vues ou paraphées par lui ou

l'un de ses confrères."

Forts de ces arguments (la faillite

des Libraires étant mise dans la balance), la Pompadour et ses proches

obtiennent du roi qu'il revienne sur sa décision et autorise les

Encyclopédistes à reprendre le travail.

En tout et pour tout, l'interdiction aura donc duré trois mois...

***

Le

troisième volume de l'Encyclopédie sort en novembre 1753, tiré à 3100

exemplaires. Dans l'avertissement des éditeurs, d'Alembert explique : "Dès que le premier volume de l'Encyclopédie fut public, l'envie qu'on avait eue de lui

nuire, même lorsqu'il n'existait pas encore, profita de l'aliment nouveau qu'on lui présentait.

Peu satisfaite elle-même des blessures légères que les traits de sa critique faisaient à

l'Ouvrage, elle employa la main de la Religion pour les rendre profondes..."

En

lisant ces quelques lignes, Jansénistes, Jésuites et autres dévots

fulminent. Malgré les puissants appuis dont ils bénéficient, ils

viennent en effet de perdre la première bataille.

Dans le camp opposé, deux arguments ont semble-t-il pesé de tout leur poids :

-

d'abord, les protestations répétées des Libraires auprès de

Malesherbes. En perdant l'Encyclopédie, ils courent assurément à la

faillite, tant les frais engagés ont été conséquents.

-

ensuite, la menace de poursuivre l'impression en Prusse, qui irrite

jusque dans les allées de Versailles. Frédéric a déjà attiré à lui

Voltaire et Maupertuis : si d'Alembert et Diderot leur emboîtaient le pas,

le royaume de France aurait alors perdu ses esprits les plus brillants.

Disons-le

tout net : avec cette défaite des clercs, on voit déjà se dessiner

un avenir dans lequel l'intérêt religieux sera le plus souvent sacrifié

sur l'autel de l'argent...

|

| le journaliste Elie Fréron |

Pour autant, les adversaires de l'Encyclopédie ne désarment pas. Lorsque sort le premier numéro du périodique l'Année Littéraire

(en février 1754), Diderot et d'Alembert ignorent encore que son

fondateur, le dénommé Elie Fréron, est animé d'une haine sans égale pour

tous ces nouveaux philosophistes. Les toutes premières lignes du premier numéro se dispensent d'ailleurs de tout commentaire :

"

C'est une vérité , Monsieur, que l'amour de la Philosophie ,

poussé à l'excès , nuit aux beaux Arts et au bon goût. Les Lettres tombèrent

chez les Romains , lorsqu'ils se virent assaillis d'un essaim de Philosophes.

Le nombre en devint si considérable qu'ils mirent la famine dans Rome , et

qu'on fut obligé de les chasser pour faire vivre les bons Citoyens. Nous n'en

sommes pas encore là; mais l'étude de la Philosophie commence parmi nous à

prévaloir sur la belle Littérature ; le plus mince écrivain veut passer pour

Philosophe : c'est la maladie , ou, pour mieux dire, la folie du jour. Elle se

répand de proche en proche, et laisse partout des traces d'une orgueilleuse

présomption. On se croit né pour donner des leçons à la Terre; on prend un ton

de Maître ; on s’érige en Prophète , en Oracle ; on emprunte les paroles de la

Divinité même..."

|

| d'Alembert |

S'ensuit une interminable diatribe contre Diderot, et contre ses Pensées sur l'interprétation de la Nature. Au cours de cette même année, celui que Jean Orieux qualifie de "serpent"

(dans sa biographie sur Voltaire) va distiller des propos tout aussi

venimeux à l'encontre de Rousseau et d'Alembert. Lorsque ce dernier est

reçu à l'Académie Française (décembre 1754), voici comment le

journaliste salue son entrée :

"M. d'Alembert, de l'Académie des

Sciences, vient d'être reçu encore de l'Académie Française. Il a pris séance le

jeudi dix-neuf de ce mois. Il convient lui-même à la tête de son remerciement,

que livré dès son enfance a des études abstraites , il a été obligé depuis de s'y consacrer par l'adoption

qu'a daigné faire de lui une Compagnie savante ; qu'ainsi ce n'est point à ses

écrits que les Académiciens Français ont accordé leurs suffrages, mais à ses

sentiments pour eux, à son zèle pour la gloire des Lettres. Cependant sa Préface

de l'Encyclopédie , son Essai sur les gens de Lettres , son extrait de deux

Volumes in 4 des Mémoires de Christine Reine de Suède, sa Traduction de

quelques morceaux de Tacite , où il y a quelques contresens à la vérité, ses

éloges historiques de M.Jean Bernoulli et de feu M. l'Abbé Terrasson, sont

des titres qui peuvent passer pour Littéraires, et justifier son élection.

(…)"

Analysant dans le

détail le discours de réception, Fréron montre que le grand géomètre est

surtout un petit orateur maîtrisant fort mal la langue française. Il

conclut son article par ce constat implacable : Presque tout le discours de ce récipiendaire est écrit de ce style

contraint, embarrassé…

Evidemment,

Jansénistes et Jésuites saluent avec bienveillance l'entrée en lice de

ce nouvel allié. Mais de son côté, Diderot supporte de plus en plus mal

les attaques dont lui et ses proches sont victimes. Malgré la sortie des

tomes 4 et 5 (octobre 1754, puis novembre 1755), le projet encyclopédique commence en fait à le lasser.

Il ignore que le plus dur reste à venir...

***

L'attentat commis par Damiens sur la personne du roi (voyez ici)

va porter un coup terrible au projet encyclopédique. Au cours des

premières semaines de l'instruction, ce sont tout d'abord les Jansénistes puis les

Jésuites qui sont montrés du doigt. Dans son opuscule "Lettre d'un patriote", paru peu après l'attentat, l'avocat Pierre-Jean Grosley écrit à ce sujet : "dans cette affaire, on trouve les Jésuites partout et cependant, à peine sont-ils nommés dans la procédure."

Se sentant menacés, ces derniers vont aussitôt trouver un terrain d'entente avec les Jansénistes pour dénoncer les Encyclopédistes, ces séditieux !

Les réactions ne se font pas attendre. Trois mois après les faits, en avril 1757, paraît une déclaration royale concernant la Librairie : elle prévoit que toute personne convaincue d'avoir, sans permission, composé ou fait composer, imprimer, colporter un ouvrage tendancieux, sera punie de mort. Ceux qui n'auront pas dénoncé la présence d'imprimerie dans leur immeuble seront affligés d'une amende de 6000 livres.

|

| Pierre-Jean Grosley |

Se sentant menacés, ces derniers vont aussitôt trouver un terrain d'entente avec les Jansénistes pour dénoncer les Encyclopédistes, ces séditieux !

Les réactions ne se font pas attendre. Trois mois après les faits, en avril 1757, paraît une déclaration royale concernant la Librairie : elle prévoit que toute personne convaincue d'avoir, sans permission, composé ou fait composer, imprimer, colporter un ouvrage tendancieux, sera punie de mort. Ceux qui n'auront pas dénoncé la présence d'imprimerie dans leur immeuble seront affligés d'une amende de 6000 livres.

On imagine la panique qui s'empare

des Libraires associés ! Face à des censeurs souvent tatillons, c'est

prendre un risque inconsidéré que de poursuivre la parution. D'ailleurs,

comme toujours quand le vent devient contraire, d'Alembert envisage une nouvelle fois

d'abandonner l'entreprise.

Profitant de cette occasion

inespérée, les adversaires des philosophes prennent leur plume et

inondent Paris d'une pluie de pamphlets. Dans son périodique l'Année Littéraire,

le venimeux Fréron (soutenu par la Cour) s'emploie à ramasser dans le

caniveau les plus vils libelles, désignant ainsi le coupable du doigt.

|

| Extrait de l'ode sur l'attentat du 5 janvier, parue dans l'Année Littéraire |

Les circonstances s'y prêtant, les dévots, les Jésuites et autres Jansénistes acceptent de taire leurs

querelles pour se liguer contre l'ennemi commun. Ainsi, les auteurs du Journal de Trévoux, de la Religion Vengée (ou réfutation des auteurs impies) et des Nouvelles Ecclésiastiques vont faire feu de tout bois tout au long de l'année 1757.

Dans le Mercure d'octobre paraît sous le titre Avis Utile

une petite fantaisie décrivant les nouveaux philosophes sous les traits

d'une tribu sauvage : les Cacouacs. L'auteur en est l'abbé Odet Giry de

Saint-Cyr, un jésuite sous-précepteur des Enfants de France et

confesseur du Dauphin. En voici les premières lignes :

| |

| Extrait de l'Avis Utile |

"Ce sont peut-être les seuls êtres dans la nature qui fassent le mal pour le plaisir, précisément, de faire du mal"

ironise même le brave Jésuite dans l'une de ses pointes assassines. Et

ses bons mots sont repris dans le Tout-Paris, que ce nom de Cacouacs amuse fort ! D'autant que, dans la foulée, paraît un second ouvrage, encore plus acide que le précédent !

Le sérieux de l'entreprise

encyclopédique s'accommode mal de ce persiflage permanent. D'autant que

commentant cet ouvrage qui se moque pêle-mêle de Voltaire, de

Montesquieu et de la jeune génération des philosophes, Fréron écrit : "J'aurais

souhaité que l'auteur n'ait point parlé de M. de Voltaire et de M. de

Voltaire. Ils peuvent être Cacouacs, mais ils sont d'un ordre si élevé

qu'on les dégrade en les confondant avec deux ou trois petits

philosophes. C'est allier les aigles avec les roitelets..."

Pour d'Alembert, la coupe est pleine.

Il a beau se plaindre de ces insultes au directeur de la Librairie

(Malesherbes), rien n'y fait. "Ils ne seront jamais que d'insolents médiocres"

répond Fréron, lorsque Malesherbes tente de calmer le jeu. Cette fois,

c'en est trop ! Dans une lettre adressée à un contributeur, le

codirecteur de l'Encyclopédie annonce sa décision :

|

| l'attentat de Damiens (janvier 1757) |

***

L'année 1758 sera un long chemin de croix pour Diderot.

Comme on l'a vu, la désertion de

d'Alembert porte un rude coup à l'Encyclopédie. Mais à relire la

correspondance du géomètre, on se demande si cette défection est liée

aux attaques subies (celles de Palissot et Fréron, notamment) ou bien

aux nouvelles exigences financières du codirecteur de l'ouvrage. Celui

qui, quelques années plus tôt, avait lancé son fameux mot d'ordre "liberté, vérité, pauvreté"

est entretemps devenu membre prestigieux de toutes les académies

d'Europe et pensionné par plusieurs mécènes. Et l'idéal des premiers

temps à cédé la place à d'autres motivations plus vénales, comme le

prouvent ses demandes de rallonge auprès des libraires.

Diderot en est d'ailleurs conscient, d'autant qu'il réclamera lui aussi une réévaluation de son salaire.

|

| lettre à Sophie Volland, juillet 1762 |

Ce qui lui pèse, c'est de se

retrouver seul face à ses adversaires et confronté à un immense ouvrage à

achever. Surtout qu'après d'Alembert, ce sont Duclos et Marmontel qui

quittent à leur tour l'entreprise.

Et dans le même temps, depuis Genève, l'agaçant Voltaire multiplie les appels du pied pour poursuivre l'impression à l'étranger.

"Que je vous plains de ne pas faire

l’Encyclopédie dans un pays libre! Faut-il que ce dictionnaire, cent

fois plus utile que celui de Bayle, soit gêné par la superstition, qu’il

devrait anéantir; qu’on ménage encore des coquins qui ne ménagent rien;

que les ennemis de la raison, les persécuteurs des philosophes, les

assassins de nos rois, osent encore parler dans un siècle tel que le

nôtre! "

(lettre à Diderot, janvier 1758).

|

| Diderot |

Excédé que le patriarche de Ferney donne raison à d'Alembert, Diderot finit par lui répondre :

"Votre avis serait que nous

quittassions tout à fait l’Encyclopédie ou que nous allassions la

continuer en pays étranger, ou que nous obtinssions justice et liberté

dans celui-ci. Voilà qui est à merveille; mais le projet d’achever en

pays étranger est une chimère. (...) Abandonner l’ouvrage, c’est

tourner la dos sur la brèche, et faire ce que désirent les coquins qui

nous persécutent. Si vous saviez avec quelle joie ils ont appris la

désertion de d’Alembert, et toutes las manoeuvres qu’ils emploient pour

l’empêcher de revenir! Il ne faut pas s’attendre qu’on fasse justice

des brigands auxquels on nous a abandonnés; et il ne nous convient guère

de le demander. Ne sont-ils pas an possession d’insulter qui il leur

plaît, sans que personne s’en offense? Est-ce à nous à nous plaindre

lorsqu’ils nous associent dans leurs injures avec des hommes que nous ne

vaudrons jamais? Que faire donc? ce qui convient à des gens de courage:

mépriser nos ennemis, les poursuivre, et profiter, comme nous avons

fait, de l’imbécillité de nos censeurs. (...) Est-il honnête de tromper

l’espérance de quatre mille souscripteurs, et n’avons-nous aucun

engagement avec les libraires? si d’Alembert reprend, et que nous

finissions, ne sommes-nous pas vengés? Ah! mon cher maître, où est le

philosophe? (...). Mais, pour Dieu, ne me croisez pas. Je sais tout ce

que vous pouvez sur lui, et c’est inutilement que je lui prouverai qu’il

a tort si vous lui dites qu’il a raison. D’après tout cela, vous

croirez que je tiens beaucoup à l’Encyclopédie, et vous vous tromperez.

Mon cher maître, j’ai la quarantaine passée; je suis las de

tracasseries. Je crie depuis le matin jusqu’au soir: Le repos, le repos!

Et il n’y a guère de jour que je ne sois tenté d’aller vivre obscur et

mourir tranquille au fond de ma province. Il vient un temps où toutes

les cendres sont mêlées; alors que m’importera d’avoir été Voltaire ou

Diderot, et que ce soit vos trois syllabes ou les trois miennes qui

restent? Il faut travailler; il faut être utile. On doit compte de ses

talents. Être utile aux hommes! Est-il bien sûr qu’on fasse antre chose

que les amuser, et qu’il y ait grande différence entre le philosophe et

le joueur de flûte? "

(lettre à Voltaire, février 1758)

A ces tracasseries viennent bientôt s'ajouter la rupture avec Rousseau, puis la tempête provoquée par la sortie de l'ouvrage De l'esprit d'Helvétius. Pour

les dévots, qui jettent aussitôt les hauts cris, les thèses soutenues

par ce proche de Diderot fournissent un nouveau prétexte pour attaquer

violemment l'Encyclopédie.

Rendons cet honneur à Diderot :

malgré le découragement qui l'envahit alors, il continue de faire face

envers et contre tous. Au mois de juin 1758, en pleine tourmente, il se

résigne enfin au départ de d'Alembert, mais réaffirme auprès de Voltaire

sa volonté d'achever son grand ouvrage

"...mon arrangement avec les

libraires est à peine conclu. Nous avons fait ensemble un beau traité,

comme celui du diable et du paysan de La Fontaine: les feuilles sont

pour moi, le grain est pour eux; mais au moins ces feuilles me seront

assurées. Voilà ce que j’ai gagné à la désertion de mon collègue. Vous

savez sans doute qu’il continuera de donner sa partie mathématique. Il

n’a pas dépendu de moi qu’il ne fit mieux. Je croyais l’avoir ébranlé;

mais il faut qu’il se promène. Il est tourmenté du désir de voir

l’Italie. Qu’il aille donc en Italie; je serai content de lui s’il

revient heureux, etc."

***

La sortie de De l'esprit (juillet 1758), de Claude-Adrien Helvétius, va fournir

aux dévots l'occasion inespérée de porter le coup de grâce à l'ennemi commun.

Dans cet ouvrage, l'ancien fermier général s’en prend à l'archaïsme des

structures sociales de l'ancien régime et plaide notamment en faveur d'une laïcisation de

l'enseignement. Dans un numéro de la Correspondance

Littéraire de l'été 1758, Diderot manifeste son enthousiasme auprès des

lecteurs : "Tout considéré, c'est un furieux coup de massue porté sur les

préjugés en tout genre. Cet ouvrage sera donc utile aux hommes...il sera pourtant compté parmi les grands livres du siècle."

Grave erreur ! Dès l'automne, le

déchaînement est général. Helvétius est sommé de se rétracter et de faire

amende honorable.

Les dévots, et plus encore les jansénistes, se jettent aussitôt sur leurs ennemis, multipliant

les pamphlets contre les amis encyclopédistes d’Helvétius. Le 23 janvier 1759,

la Cour et les Chambres citent à la barre huit ouvrages considérés comme

subversifs. Parmi eux figurent De l’Esprit et le Dictionnaire encyclopédique.

|

| Helvétius |

Au cours de son très véhément réquisitoire

(25 janvier 1759), l'avocat général Joseph Omer Joly de Fleury affirme

qu'Helvétius est le bras armé et visible d'"une secte de prétendus

philosophes."

Et l’acte d'accusation qui suit est implacable :

« La société, l'Etat et la

religion se présentent aujourd'hui au tribunal de la justice pour lui porter

leurs plaintes. Leurs droits sont violés, leurs lois sont méconnues, l'impiété

qui marche le front levé paraît, en les offensant, promettre l'impunité à la

licence qui s'accrédite de jour en jour.

L'humanité frémit, le citoyen est

alarmé; on entend de tous côtés les ministres de l'Eglise gémir à la vue de

tant d'ouvrages que l'on ne peut affecter de répandre et de multiplier que pour

ébranler, s'il était possible, les fondements de notre religion. (…)

Telle est la philosophie des faux

savants de notre siècle. Ils se donnent gratuitement le nom d'esprits forts, et

appellent lumière ce qui n'est que ténèbres. (…)

Eh ! quel mal leur a fait cette

religion sainte pour exciter leur fureur? Si ses dogmes, ses cérémonies et sa

morale les offensent, s'ils ne peuvent en être les disciples, pourquoi troubler

l'Etat et vouloir disputer aux autres la liberté de suivre les maximes de la

catholicité ?

Ils déchirent le sein de l'Eglise

qui Ies a adoptés pour ses enfants ; comme si l'Etat était coupable à leurs

yeux, parce qu'il est chrétien, ils conjurent la perte de l’un et de l'autre,

et cherchent à les saper par les fondements. (…)

Des hommes qui abusent du nom de

philosophe pour se déclarer par leurs systèmes les ennemis de la société, de

l'État et de la religion, sont sans doute des écrivains qui méritent que la

Cour exerce contre eux toute la sévérité de la puissance que le prince lui

confie (…)

Vos prédécesseurs, Messieurs, ont

condamné aux supplices les plus affreux, comme criminels du lèse-majesté

divine, des auteurs qui avaient composé des vers contre l'honneur de Dieu, son

Eglise et l'honnêteté publique (…)

La Cour rend son arrêt le 6

février. L'ouvrage d'Helvétius sera lacéré et brûlé au pied du grand escalier

du Palais. Quant à l'Encyclopédie, les sept volumes déjà publiés seront relus et révisés

par une commission de théologiens et d'avocats.

Un mois plus tard, après

intervention du parti de la reine, le Conseil du Roi rend un nouvel arrêt qui

révoque le privilège accordé à l'Encyclopédie en 1746. « L’avantage qu’on

peut retirer d’un ouvrage de ce genre pour le progrès des sciences et des arts

ne peut jamais balancer le tort irréparable qui en résulte pour les mœurs et la

religion »

L'encyclique du pape Clément XIII (septembre 1759) étend ensuite la sentence à l'ensemble des fidèles : « nous

condamnons et réprouvons ledit ouvrage… comme contenant une doctrine et

des propositions fausses, pernicieuses et scandaleuses, induisant à

l’incrédulité et au mépris de la Religion, ouvrant la voie à la

corruption des mœurs et à l’impiété. Défendons à tous et chacun des

Fidèles… de le lire, garder ou copier ; et cela sous peine d’excommunication… »

Désormais, plus aucun libraire n'a le droit de vendre l'un des

7 volumes déjà parus, « à peine de punition exemplaire ».

En somme, l'arrêt de mort de l'Encyclopédie vient d'être prononcé...

***

Décontenancés, Diderot et les

Libraires associés en appellent au gouvernement, invoquant le risque de

faillite ainsi que les avances déjà versées par les lecteurs. En guise de réponse, l'autorité

royale charge Malesherbes de calculer au plus juste les remboursements à

faire aux souscripteurs. En juillet 1759, le Conseil d'Etat rend donc un nouvel

arrêt, condamnant les Libraires à restituer une somme de 72 livres à chacun d'eux (environ 4000).

Désormais sûrs de leur fait, les

dévots paradent ouvertement, trop heureux

de voir leur adversaire un genou à terre. Dans une de ses critiques parues dans le Journal Encyclopédique (1759), Chaumeix laisse même exploser sa joie : "Que l'exemple que nous

donnent aujourd'hui les Auteurs d'un dictionnaire foudroyé par toutes les

puissances fasse connaître à ceux qui voudraient imiter ces Auteurs à quelle

peine ils s'exposent; et que ceux à qui Dieu a fait la grâce de connaître la

religion et d'y être attachés se consolent en voyant sur quelle base elle est

établie." Les Jésuites

exultent eux aussi, comme d'autres rapaces qui ont flairé l'odeur du

sang. Le journaliste Fréron et Le Franc de Pompignan, dont nous avons

déjà parlé (voir ici), en sont les exemples les plus marquants.

Victimes de ce qu'ils estiment être

une injustice, les libraires multiplient dans le même temps les plaintes auprès de

Malesherbes, dont ils connaissent l'esprit de conciliation : "Si le nouvel

arrêt était exécuté, nous nous trouverions condamnés à rendre plus qu'il ne

nous reste... On ne nous reproche rien et cependant on nous traite, et pour la

forme et pour le fond, comme des malfaiteurs... J'en appelle, Monsieur, à la

bonté de votre coeur, qui m'est connue. Elle ne peut pas désapprouver la

sensibilité aux humiliations accumulées." (lettre du libraire Durand, août 1759)

"L'arrêt du 21 juillet met notre

société dans un labyrinthe dont je ne vois pas l'issue. Il est

physiquement inexécutable ; et s'il devait avoir lieu pour un seul

souscripteur, mille et davantage pourraient se présenter. Il n'y aurait

pas alors d'autres moyens de garantir la société d'une ruine certaine

que d'abandonner tout..." (lettre du libraire David, août 1759)

Dans cette période cruciale, il

convient d'ailleurs de souligner le rôle essentiel de Malesherbes, sans

doute l'un des plus éminents représentants de cette noblesse libérale

qui, au détour du siècle, sut s'affranchir des réflexes d'obéissance à

l'autorité pour privilégier l'intérêt commun et l'avancée des idées. Au

cours de cet été 1759, alors que le matériel de Diderot est sur le point

d'être saisi, Malesherbes propose au directeur de l'Encyclopédie de le

déménager chez lui afin de le mettre à l'abri. Puis, en évitant

d'ébruiter l'arrêt du 21 juillet, il choisit de laisser les

souscripteurs dans l'ignorance de la crise. Dans un mémoire adressé au

Conseil et datant de 1770, on apprend en l'occurrence qu'"aucun

souscripteur ne se présenta pour recevoir le remboursement de 72 livres.

Le public désirait et espérait la continuation de l'Encyclopédie."

|

| Malesherbes |

Par sa décision, Malesherbes évite donc la faillite des Libraires associés. Dans ce moment difficile, et plus tard également (songeons à son sacrifice lors du procès de Louis XVI), Malesherbes a révélé le visage rare d'un honnête homme. Rendons-lui du moins cet hommage...

***

Si les Libraires associés ont perdu

une nouvelle bataille, ils n'ont pas encore perdu la guerre. A défaut de

publier des textes, ils obtiennent de Malesherbes (8 septembre)

l'autorisation de publier un recueil de mille planches réparties en 4

volumes. Les anciens souscripteurs ne paieront que 28 livres par volume

(le remboursement exigé étant donc pris en compte). Les nouveaux

souscripteurs paieront quant à eux 72 livres pour souscrire, puis 72

livres pour chacun des 4 volumes à venir.

L'autorisation de publier les

planches annonce, de manière imminente, celle de publier des textes.

D'ailleurs, dans son journal, au mois de février, Barbier annonçait que

le VIIIè tome était déjà sous presse : "on met actuellement sous presse le huitième volume de l'Encyclopédie qu'on commence à imprimer."

|

| volume de planches |

La stratégie adoptée par Diderot est

la suivante : pendant que sortiront les volumes de planches (le 1er

paraîtra en janvier 1762), on commencera l'impression des volumes de

textes.

Evidemment, les dévots enragent. Au moment de la révocation du privilège, Barbier décrivait dans son Journal le "contentement,

non seulement des Jansénistes mais aussi des Jésuites, qui ont toujours

été jaloux de n'avoir pas été choisis et employés dans quelque partie

de cet ouvrage." Ce que rappelle Grimm dans sa Correspondance Littéraire de février 1759 : "les

ennemis de l'Encyclopédie, quelque nombreux et quelque puissants qu'il

soient, ont échoué dans leur grand projet qui était de retirer de

retirer cette entreprise des mains de M. Diderot, et en profitant de ses

immenses travaux, de la faire continuer par les Jésuites."

A lire les pamphlets venimeux des uns et des autres, on ne peut que confirmer la perspicacité de ces analyses...

Plus féroce encore, le journaliste

Fréron fait dans le même temps écho à la plainte d'un ancien

collaborateur de l'Encyclopédie (un dénommé Patte) qui prétend que

Diderot a plagié de nombreuses gravures du savant Réaumur. Lassé de ces

attaques répétées, Diderot continue pourtant de travailler nuit et jour.

Il s'en émeut pourtant auprès de son amie Sophie Volland : "J'ai

encore eu de la tracasserie d'auteur, jusques par-dessus les

oreilles... Le Breton m'a enlevé pour aller travailler chez lui depuis

onze heures du matin jusqu'à onze heures du soir. C'est toujours la

maudite histoire de nos planches. Ces commissaires de l'Académie sont

revenus sur leur premier jugement..."

Par chance, après examen, l'Académie lavera définitivement Diderot de

tout soupçon. Au grand dam de Fréron, comme on l'imagine...

Au moment d'achever cet article, une question me brûle les lèvres.

A ausculter les événements jour après

jour, on peut se demander comment Diderot a pu assumer, sur une si

longue période, une charge de travail aussi considérable ? D'Alembert

ayant quitté l'aventure, Voltaire et Rousseau loin de Paris, comment

a-t-il résisté, seul, à toutes ces épreuves ?

Ces interrogations resteront sans réponse.

Mais s'il m'est arrivé d'être sévère

avec Diderot, force est de reconnaître que son acharnement et son

courage suscitent l'admiration...

***

Entre 1760 et 1765, les ennemis de l'Encyclopédie vont tomber les uns après les autres.

Evidemment, le scandale La Valette qui se conclut par l'expulsion des Jésuites (décidée en août 1762) constitue une immense aubaine pour Diderot et ses amis : " Voilà, mon amie, le billet d'enterrement des Jésuites " écrit-il à Sophie Volland (12 août 1762). "Me voilà délivré d'un grand nombre d'ennemis puissants... Ils se mêlaient de trop d'affaires... Ils brouillaient l'Eglise et l'Etat " Et d'analyser, en une formule aussi concise que brillante : "Ils prêchaient aux peuples la soumission aveugle aux rois ; aux rois l'infaillibilité du pape, afin que, maître d'un seul, ils fussent maîtres de tous." La chute des Jésuites va entraîner celle de Berthier et de son Journal de Trévoux. Le Dauphin le nomme aussitôt garde de la Bibliothèque et le charge de l'éducation de ses enfants, le duc de Berry (futur Louis XVI) et le comte de Provence. Lui, du moins, n'aura pas été chassé très loin...

Les deux autres adversaires les plus

acharnés, le janséniste Abraham Chaumeix et le journaliste Elie Fréron,

vont à leur tour perdre tout crédit auprès de l'opinion parisienne. Mis à

mal par plusieurs pamphlets de Voltaire, le premier quitte la France en

1763 (Catherine de Russie l'accueillera à bras ouverts) tandis que le

second, toujours plus isolé, voit ses articles régulièrement caviardés

par une censure désormais favorable aux Encyclopédistes.

Enfin, la mort du Dauphin (décembre 1765) porte le coup de grâce au parti dévot.

Diderot sort donc vainqueur de ce

combat qui l'aura opposé pendant près de quinze ans au Parlement, aux

Jésuites, aux Jansénistes et au parti dévot...

Preuve que l'horizon s'éclaircit, les

Libraires acceptent enfin de l'augmenter, comme en témoigne ce courrier

à Sophie Volland : "Les

libraires viennent enfin de m'accorder, outre la rente de 1500 livres

qu'ils me font, 350 livres par volume de planches, et il y en aura

quatre ; 350 livres par volume de discours, et l'on peut compter sur

neuf".

D'ailleurs, même si elle n'a pas

encore paru, l'oeuvre est désormais achevée. Le 29 septembre 1762, encore

prudent, Diderot écrit à Voltaire : " Non,

très cher et très illustre frère, nous n'irons ni à Berlin ni à

Petersbourg achever l'Encyclopédie ; et la raison, c'est qu'au moment où

je vous parle, on l'imprime ici et que j'en ai des épreuves sous mes

yeux. Mais chut !"

Oui, Diderot jubile... Il lui reste

pourtant une dernière épreuve à traverser. Mais cette fois, l'adversaire

sera issu de ses propres rangs...

D'ailleurs, même si elle n'a pas

encore paru, l'oeuvre est désormais achevée. Le 29 septembre 1762, encore

prudent, Diderot écrit à Voltaire : " Non,

très cher et très illustre frère, nous n'irons ni à Berlin ni à

Petersbourg achever l'Encyclopédie ; et la raison, c'est qu'au moment où

je vous parle, on l'imprime ici et que j'en ai des épreuves sous mes

yeux. Mais chut !"

Oui, Diderot jubile... Il lui reste

pourtant une dernière épreuve à traverser. Mais cette fois, l'adversaire

sera issu de ses propres rangs...

Evidemment, le scandale La Valette qui se conclut par l'expulsion des Jésuites (décidée en août 1762) constitue une immense aubaine pour Diderot et ses amis : " Voilà, mon amie, le billet d'enterrement des Jésuites " écrit-il à Sophie Volland (12 août 1762). "Me voilà délivré d'un grand nombre d'ennemis puissants... Ils se mêlaient de trop d'affaires... Ils brouillaient l'Eglise et l'Etat " Et d'analyser, en une formule aussi concise que brillante : "Ils prêchaient aux peuples la soumission aveugle aux rois ; aux rois l'infaillibilité du pape, afin que, maître d'un seul, ils fussent maîtres de tous." La chute des Jésuites va entraîner celle de Berthier et de son Journal de Trévoux. Le Dauphin le nomme aussitôt garde de la Bibliothèque et le charge de l'éducation de ses enfants, le duc de Berry (futur Louis XVI) et le comte de Provence. Lui, du moins, n'aura pas été chassé très loin...

|

| expulsion des Jésuites |

***

Un jour de novembre 1764, alors qu'il

cherche à consulter un de ses articles dans l'un des dix volumes déjà

imprimés (mais pas encore distribués, rappelons-le), Diderot découvre avec stupeur

que son texte a été retouché. Quelqu'un a repris en main la 1ère

épreuve, à laquelle il a donné son "bon à tirer", et y a apporté des

modifications ! Après inspection, il constate, la mort dans l'âme, que

les autres volumes ont eux aussi été mutilés...

Seul le libraire Lebreton avait accès

aux premières épreuves. D'ailleurs, le coupable reconnaît bientôt son

crime. C'est lui qui qui s'est improvisé censeur, supprimant certains

articles, en caviardant d'autres qui lui semblaient trop hardis. Et

qu'on se le dise, il n'est pas question de réimprimer plus de 9000 pages

!

Mis devant le fait accompli, Diderot

est contraint de se résigner. Mais la lettre qui suit, envoyée au

libraire le 12 novembre, montre combien cette trahison l'a meurtri :

"Ne m’en sachez nul gré, monsieur, ce n’est pas pour vous que je

reviens ; vous m’avez mis dans le cœur un poignard que votre vue ne peut

qu’enfoncer davantage. Ce n’est pas non plus par attachement à

l’ouvrage que je ne saurais que dédaigner dans l’état où il est. Vous ne

me soupçonnez pas, je crois, de céder à l’intérêt. Quand vous ne

m’auriez pas mis de tout temps au-dessus de ce soupçon, ce qui me

revient à présent est si peu de chose, qu’il m’est aisé de faire un

emploi de mon temps moins pénible et plus avantageux. Je ne cours pas

enfin après la gloire de finir une entreprise importante qui m’occupe et

fait mon supplice depuis vingt ans ; dans un moment, vous concevrez

combien cette gloire est peu sûre. Je me rends à la sollicitation de M.

Briasson (libraire associé à l'entreprise). Je ne puis me défendre d’une espèce de commisération pour vos

associés qui n’entrent pour rien dans la trahison que vous m’avez faite,

et qui en seront peut-être avec vous

les victimes. Vous m’avez lâchement trompé deux ans de suite ; vous

avez massacré ou fait massacrer par une bête brute le travail de vingt

honnêtes gens qui vous ont consacré leur temps, leurs talents et leurs

veilles gratuitement, par amour du bien et de la vérité, et sur le seul

espoir de voir paraître leurs idées, et d’en recueillir quelque

considération qu’ils ont bien méritée, et dont votre injustice et votre

ingratitude les aura privés. Mais songez bien à ce que je vous prédis : à

peine votre livre paraîtra-t-il, qu’ils iront aux articles de leur

composition, et que voyant de leurs propres yeux l’injure que vous leur

avez faite, ils ne se contiendront pas, ils jetteront les hauts cris.

Les cris de MM. Diderot, de Saint-Lambert, Turgot, d’Holbach, de

Jaucourt et autres, tous si respectables pour vous et si peu respectés,

seront répétés par la multitude. Vos souscripteurs diront qu’ils ont

souscrit pour mon ouvrage, et que c’est presque le vôtre que vous leur

donnez. Amis, ennemis, associés élèveront leur voix contre vous. On fera

passer le livre pour une plate et misérable rapsodie. Voltaire, qui

nous cherchera et ne nous trouvera point, ces journalistes, et tous les

écrivains périodiques, qui ne demandent pas mieux que de nous décrier,

répandront dans la ville, dans la province, en pays étranger, que cette

volumineuse compilation, qui doit coûter encore tant d’argent au public,

n’est qu’un ramas d’insipides rognures. (...)

À

votre ruine et à celle de vos associés que l’on plaindra, se joindra,

mais pour vous seul, une infamie dont vous ne vous laverez jamais.

Vous serez traîné dans la boue avec votre livre, et l’on vous citera

dans l’avenir comme un homme capable d’une infidélité et d’une hardiesse

auxquelles on n’en trouvera point à comparer. C’est alors que vous

jugerez sainement de vos terreurs paniques et des lâches conseils des

barbares ostrogoths et des stupides vandales qui vous ont secondé dans

le ravage que vous avez fait. Pour moi, quoi qu’il en arrive, je serai à

couvert. On n’ignorera pas qu’il n’a été en mon pouvoir ni de

pressentir ni d’empêcher le mal quand je l’aurais soupçonné ; on

n’ignorera pas que j’ai menacé, crié, réclamé. Si, en dépit de vos

efforts pour perdre l’ouvrage, il se soutient, comme je le souhaite bien

plus que je ne l’espère, vous n’en retirerez pas plus d’honneur, et

vous n’en aurez pas fait une action moins perfide et moins basse ; s’il

tombe, au contraire, vous serez l’objet des reproches de vos associés et

de l’indignation du public auquel vous avez manqué bien plus qu’à moi.

Au demeurant, disposez du peu qui reste à exécuter comme il vous

plaira ; cela m’est de la dernière indifférence. Lorsque vous me

remettrez mon volume de feuilles blanches, je vous donne ma parole

d’honneur de ne le pas ouvrir que je n’y sois contraint pour

l’application de vos planches. Je m’en suis trop mal trouvé la première

fois : j’en ai perdu le boire, le manger et le sommeil. J’en ai pleuré

de rage en votre présence ; j’en ai pleuré de douleur chez moi, devant

votre associé, M. Briasson, et devant ma femme, mon enfant, et mon

domestique. J’ai trop souffert, et je souffre trop encore pour m’exposer

à recevoir la même peine. Et puis, il n’y a plus de remède. (...)

À

votre ruine et à celle de vos associés que l’on plaindra, se joindra,

mais pour vous seul, une infamie dont vous ne vous laverez jamais.

Vous serez traîné dans la boue avec votre livre, et l’on vous citera

dans l’avenir comme un homme capable d’une infidélité et d’une hardiesse

auxquelles on n’en trouvera point à comparer. C’est alors que vous

jugerez sainement de vos terreurs paniques et des lâches conseils des

barbares ostrogoths et des stupides vandales qui vous ont secondé dans

le ravage que vous avez fait. Pour moi, quoi qu’il en arrive, je serai à

couvert. On n’ignorera pas qu’il n’a été en mon pouvoir ni de

pressentir ni d’empêcher le mal quand je l’aurais soupçonné ; on

n’ignorera pas que j’ai menacé, crié, réclamé. Si, en dépit de vos

efforts pour perdre l’ouvrage, il se soutient, comme je le souhaite bien

plus que je ne l’espère, vous n’en retirerez pas plus d’honneur, et

vous n’en aurez pas fait une action moins perfide et moins basse ; s’il

tombe, au contraire, vous serez l’objet des reproches de vos associés et

de l’indignation du public auquel vous avez manqué bien plus qu’à moi.

Au demeurant, disposez du peu qui reste à exécuter comme il vous

plaira ; cela m’est de la dernière indifférence. Lorsque vous me

remettrez mon volume de feuilles blanches, je vous donne ma parole

d’honneur de ne le pas ouvrir que je n’y sois contraint pour

l’application de vos planches. Je m’en suis trop mal trouvé la première

fois : j’en ai perdu le boire, le manger et le sommeil. J’en ai pleuré

de rage en votre présence ; j’en ai pleuré de douleur chez moi, devant

votre associé, M. Briasson, et devant ma femme, mon enfant, et mon

domestique. J’ai trop souffert, et je souffre trop encore pour m’exposer

à recevoir la même peine. Et puis, il n’y a plus de remède. (...)

Ne vous donnez pas la peine de me répondre ;

je ne vous regarderai jamais sans sentir mes sens se retirer, et je ne

vous lirai pas sans horreur. "

***

"Je suis blessé jusqu'au tombeau",

écrit Diderot en découvrant la trahison de Le Breton. Il reste pourtant

un dernier obstacle à surmonter : comment faire paraître les dix

volumes déjà achevés, mais toujours interdits de parution ?

Comme

souvent en pareille situation, on a recours à un artifice sur lequel

les autorités ferment volontiers les yeux. C'est ainsi qu'en janvier

1766 se répand à Paris l'Avis suivant : "Samuel Fauche,

Libraire à Neufchâtel en Suisse, donne avis au public qu'il a achevé

d'imprimer la suite de l'Encyclopédie, dont il avait acquis les

manuscrits après la publication des sept volumes imprimés à Paris (...)

Ceux qui ont les sept premiers volumes de cet ouvrage et qui désireront

s'en procurer la suite, sont priés de prendre chez les imprimeurs de

Paris un écrit par lequel il soit constaté qu'ils ont souscrit pour cet

ouvrage. Et les dix nouveaux volumes seront délivrés en feuilles au

porteur de cet écrit, moyennant 200 livres."

En 1ère page, en lieu et place des libraires associés et de Diderot, on trouve désormais la mention : "Mis en ordre par M***. A Neufchastel chez Samuel Fauche et Compagnie, libraires et imprimeurs".

A la tête de la Librairie, le censeur Sartine feint de ne rien voir...

De

son côté, l'Eglise continue d'éructer, comme le prouve cette nouvelle

condamnation prononcée lors de l'Assemblée du Clergé en 1765:

Même

si le groupe encyclopédique bénéficie de la perte

d'influence du parti dévot, affaibli par la mort du Dauphin en décembre

1765, il convient donc de faire profil bas et de se montrer prudent.

Hélas, l'euphorie qui règne alors chez les Libraires leur fait oublier

cette règle des plus élémentaires.

Fort

de ses appuis à la Cour où il compte plusieurs clients, Le Breton

commet l'erreur d'y envoyer (sans autorisation !) quelques

exemplaires des derniers volumes imprimés. Mis au courant de cette

bravade, le ministre Saint-Florentin ordonne aussitôt de faire arrêter

l'impertinent et de le conduire à la Bastille.

Et Sartine de commenter : "Cette punition était indispensable pour donner satisfaction au clergé à son assemblée prochaine".

Accompagné de son domestique, Le Breton ne passera évidemment que quelques nuits sous les verrous...

Et à compter de ce jour, il ne sera plus jamais inquiété.

Depuis Genève, Voltaire a donc toutes les raisons de se réjouir de cette ultime victoire remportée par les Encyclopédistes.

"Il semble, écrit-il à d'Alembert, que

tous ceux qui ont écrit contre les philosophes sont punis en ce monde :

les jésuites ont été chassés ; Abraham Chaumeix s'est enfui à Moscou ;

Berthier est mort d'un poison froid, et Vernet (un pasteur genevois) sera pilorié infailliblement"

(juin 1766)

"Le grand et maudit ouvrage est fini" (lettre à Damilaville), conclut Diderot, 20 ans après s'être lancé dans cette formidable entreprise.