Quelques lignes encore, qui témoignent de la rencontre entre Bernardin de St-Pierre et Rousseau. J'ai repris la scène du Mont Valérien pour l'intégrer quasiment en l'état dans le voile déchiré...

Un jour le préfet des jésuites lui demandait comment

il était devenu si éloquent; il lui répondit : J'ai dit ce que je pensais.

Il regardait la vérité comme le plus grand charme d'un écrivain ; il

préférait les relations des missionnaires capucins à celles des jésuites. Il

avait lu avec grand plaisir les PP. Marolle et Carly dans leurs missions

d'Afrique, quoique remplies d'ignorance ; il me disait : Ces bons

pères me persuadent, parce qu'ils parlent comme gens persuadés. Ce n'est pas

d'ailleurs l'ignorance qui nuit aux hommes, c'est l'erreur; et presque toujours

elle vient des ambitieux. Les auteurs modernes, disait-il, qui ont le plus

d'esprit, font cependant peu d'effet, et inspirent peu d'intérêt dans leurs

ouvrages, parce qu'ils veulent toujours se montrer. Quelle que soit la

puissance de l'esprit, la vertu est si ravissante, que dès qu'on l'entrevoit au

milieu même des inconséquences de la superstition et de l'ignorance, elle se

fait aimer et préférer à tout. Voilà pourquoi Plutarque qui a le jugement si

sûr, intéresse jusque dans ses superstitions ;

|

| buste de Plutarque |

car quand il s'agit de rendre

les hommes meilleurs et plus patriotes, il adopte les opinions les plus

absurdes ; sa vertu le rend crédule ; il se passe alors entre elle et

son bon esprit des combats délicieux. Il rapporte, par exemple, que la statue

de la Fortune, donnée par les dames romaines, a parlé ; puis il ajoute,

comme pour se persuader lui-même : Elle a parlé non-seulement une fois,

mais deux. Ailleurs il remarque que sa petite-fille voulait que sa nourrice

présentât la mamelle à ses compagnes et à ses jouets ; ceci semble un trait

bien puéril ; mais quand il ajoute : Elle le voulait pour faire

participer de sa table ce qui servait à ses plaisirs, on voit que la bonté du

cœur lui paraît supérieure à tout. Cette bonté était la base fondamentale du

caractère naturel de Rousseau ; il préférait un trait de sensibilité à

toutes les épigrammes de Martial. Son cœur que rien n'avait pu dépraver,

opposait sa douceur à tout le fiel dont nos sociétés s'abreuvent aujourd'hui.

Cependant il aimait mieux les caractères emportés que les apathiques. J'ai

connu, me disait-il un jour, un homme si sujet à la colère, que lorsqu'il

jouait aux échecs, s'il venait à perdre, il brisait les pièces entre ses dents.

Le maître du café voyant qu'il cassait tous ses jeux, en fit faire de gros

comme le poing. A cette vue, notre homme ressentit une grande joie, parce que,

disait-il, il pourrait les mordre à belles dents. Du reste c'était le meilleur

garçon du monde, capable de se jeter au feu pour rendre service.

Rousseau me citait encore un Dauphinois, calme, réservé,

qui se promenait avec lui en le suivant toujours sans rien dire. Un jour il vit

cueillir à Rousseau les graines d'une espèce de saule, agréables au goût ;

comme il les tenait à la main, et qu'il en mangeait, une troisième personne

survint, qui, tout effrayée, lui dit : Que mangez-vous donc là ! c'est

du poison. Comment, dit Rousseau, du poison ! — Eh oui ! et monsieur

que voilà peut vous le dire aussi bien que moi. Pourquoi donc ne m'en a-t-il

pas averti ? Mais, reprit le silencieux Dauphinois, c'est que cela

paraissait vous faire plaisir. Ce petit événement ne l'avait point corrigé de

goûter les plantes qu'il cueillait. Je me souviens qu'au bois de Boulogne, il

me montra la filipendule, dont les tubercules sont bonnes à manger; j'en

trouvai une qui avait deux racines; je me mis à en goûter, et je lui dis :

C'est fort bon, on en pourrait vivre. Au moins, me dit-il, donnez-m'en ma part,

et le voilà aussitôt à genoux sur le gazon, et creusant avec son couteau pour

en chercher d'autres.

Il était gai, confiant, ouvert, dès qu'il pouvait se

livrer à son caractère naturel. Quand je le voyais sombre : À coup sûr,

disais-je, il est dans son caractère social, ramenons-le à la nature. Je lui

parlais alors de ses premières aventures. Un soir nous étions à la Muette, il

était tard ; étourdiment, je lui proposai un chemin plus court à travers

champs. Distrait autant que lui, je m'égarai ; le chemin nous ramena dans

Passy, le long de ses longues rues, où quelques bourgeois prenaient alors le

frais sur la porte. La nuit approchait ; je le vis changer de

physionomie ; je lui dis : Voilà les Tuileries. — Oui, mais nous n'y

sommes pas. Oh ! que ma femme va être inquiète, répéta-t-il plusieurs

fois ! Il hâta le pas, fronça le sourcil; je lui parlais, il ne me

répondait plus. Je lui dis : Encore vaut-il mieux être ici que dans les

solitudes de l'Arménie ; il s'arrêta et dit : J'aimerais mieux être

au milieu des flèches des Parthes, qu'exposé aux regards des hommes. Je remis

alors la conversation sur Plutarque : il revint à lui comme sortant d'un

rêve.

La méfiance qu'il avait des hommes, s'étendait

quelquefois aux choses naturelles. Il croyait à une destinée qui le

poursuivait. Il me disait : La Providence n'a soin que des espèces, et non

des individus. Mais vous la croyez donc, lui dis-je, moins étendue que l'air

qui environne les plus petits corps ? Cependant je n'ai connu personne

plus convaincu que lui de l'existence de Dieu. Il me disait : II n'est pas

nécessaire d'étudier la nature pour s'en convaincre. Il y a un si bel ordre

dans l'ordre physique, et tant de désordre dans l'ordre moral, qu'il faut de

toute nécessité qu'il y ait un monde où l'âme soit satisfaite. Il ajoutait avec

effusion : Nous avons ce sentiment au fond du cœur : je sens qu'il

doit me revenir quelque chose.

Quatre ou cinq causes réunies contribuèrent à altérer

son caractère, dont la moindre a suffi quelquefois pour rendre un homme

méchant : les persécutions, les calomnies, la mauvaise fortune, les

maladies, le travail excessif des lettres, travail qui trop souvent fatigue

l'esprit et altère l'humeur. Aussi a-t-on reproché aux poëtes et aux peintres,

des boutades et des caprices. Les travaux de l'esprit, en l'épuisant, mettent

un homme dans la disposition d'un voyageur fatigué : Rousseau, lui-même,

lorsqu'il composait ses ouvrages, était des semaines entières sans parler à sa

femme. Mais toutes ces causes réunies ne l'ont jamais détourné de l'amour de la

justice. Il portait ce sentiment dans tous ses goûts ; et je l'ai vu

souvent, en herborisant dans la campagne, ne vouloir point cueillir une plante

quand elle était seule de son espèce.

L'homme vertueux, me disait-il, est forcé de vivre

seul ; d'ailleurs, la solitude est une affaire de goût. On a beau faire

dans le monde, on est presque toujours mécontent de soi ou des autres. Comme il

composait son bonheur d'une bonne conscience, de la santé et de la liberté, il

craignait tout ce qui peut altérer ces biens, sans lesquels les riches

eux-mêmes ne goûtent aucune félicité.

|

| Gluck |

Dans le temps que Gluck donna son Iphigénie,

il me proposa d'aller à une répétition : j'acceptai. Soyez exact, me

dit-il ; s'il pleut nous nous joindrons sous le portique des Tuileries à

cinq heures et demie ; le premier venu attendra l'autre, mais l'heure

sonnée, il n'attendra plus : je lui promis d'être exact ; mais le

lendemain je reçus un billet ainsi conçu : Pour éviter, monsieur, la gène

des rendez-vous, voici le billet d'entrée. À l'heure du spectacle, je

m'acheminai tout seul; la première personne que je rencontrai, ce fut Jean- Jacques.

Nous allâmes nous mettre dans un coin, du côté de la loge de la reine. La foule

et le bruit augmentant, nous étouffions. L'envie me prit de le nommer, dans

l'espérance que ceux qui l'environnaient le protégeraient contre la foule.

Cependant je balançai longtemps, dans la crainte de faire une chose qui lui

déplût. Enfin, m'adressant au groupe qui était devant moi, je me hasardai de

prononcer le nom de Rousseau, en recommandant le secret. A peine cette parole

fut-elle dite, qu'il se fit un grand silence. On le considérait

respectueusement, et c'était à qui nous garantirait de la foule, sans que

personne répétât le nom que j'avais prononcé. J'admirai ce trait de discrétion

rare dans le caractère national ; et ce sentiment de vénération me prouva

le pouvoir de la présence d'un grand homme.

En sortant du spectacle, il me proposa de venir le

lundi des fêtes de Pâques au mont Valérien. Nous nous donnâmes rendez-vous dans

un café aux Champs-Elysées. Le matin nous prîmes du chocolat. Le vent était à

l'ouest. L'air était frais ; le soleil paraissait environné de grands

nuages blancs, divisés par masses sur un ciel d'azur. Entrés dans le bois de

Boulogne à huit heures, Jean-Jacques se mit à herboriser. Pendant qu'il faisait

sa petite récolte, nous avancions toujours. Déjà nous avions traversé une

partie du bois, lorsque nous aperçûmes dans ces solitudes deux jeunes filles,

dont l'une tressait les cheveux de sa compagne. Frappés de ce tableau

champêtre, nous nous arrêtâmes un instant. Ma femme, me dit Rousseau, m'a conté

que dans son pays les bergères font ainsi mutuellement leur toilette en plein

champ. Ce spectacle charmant nous rappela en même temps les beaux jours de la

Grèce, et quelques beaux vers de Virgile. Il y a dans les vers de ce poëte un

sentiment si vrai de la nature, qu'ils nous reviennent toujours à la mémoire au

milieu de nos plus douces émotions.

Arrivés sur le bord de la rivière, nous passâmes le

bac avec beaucoup de gens que la dévotion conduisait au mont Valérien. Nous

gravîmes une pente très roide ; et nous fûmes à peine à son sommet, que

pressés par la faim, nous songeâmes à dîner. Rousseau me conduisit alors vers

un ermitage où il savait qu'on nous donnerait l'hospitalité. Le religieux qui

vint nous ouvrir, nous conduisit à la chapelle, où l'on récitait les litanies

de la Providence, qui sont très-belles. Nous entrâmes justement au moment où

l'on prononçait ces mots : Providence qui avez soin des empires !

Providence qui avez soin des voyageurs ! Ces paroles si simples et si

touchantes nous remplirent d'émotion; et lorsque nous eûmes prié, Jean-Jacques

me dit avec attendrissement : Maintenant j'éprouve ce qui est dit dans

l'Évangile : Quand plusieurs d'entre vous seront rassemblés en mon nom, je

me trouverai au milieu d'eux. Il y a ici un sentiment de paix et de bonheur qui

pénètre l'âme. Je lui répondis : Si Fénelon vivait, vous seriez

catholique. Il me repartit hors de lui et les larmes aux yeux : Oh ! si

Fénelon vivait, je chercherais à être son laquais pour être son valet de chambre

! Cependant on nous introduisit au réfectoire ; nous nous assîmes pour

assister à la lecture, à laquelle Rousseau fut très attentif. Le sujet était

l'injustice des plaintes de l'homme : Dieu l'a tiré du néant; il ne lui

doit que le néant. Après cette lecture, Rousseau me dit d'une voix profondément

émue : Ah, qu'on est heureux de croire ! Hélas ! lui

répondis-je, cette paix n'est qu'une paix trompeuse et apparente; les mêmes

passions qui tourmentent les hommes du monde, respirent ici ; on y ressent

tous les maux de l'enfer du Dante, et ce qui les accroît encore, c'est qu'on ne

laisse pas à la porte toute espérance.

|

| illustration de l'Emile |

Nous nous promenâmes quelque temps dans le cloître et

dans les jardins. On y jouit d'une vue immense. Paris élevait au loin ses tours

couvertes de lumière, et semblait couronner ce vaste paysage : ce

spectacle contrastait avec de grands nuages plombés qui se succédaient à

l'ouest, et semblaient remplir la vallée. Plus loin on apercevait la Seine, le

bois de Boulogne et le château vénérable de Madrid, bâti par François Ier, père

des lettres. Comme nous marchions en silence, en considérant ce spectacle,

Rousseau me dit : Je reviendrai cet été méditer ici.

À quelque temps de là, je lui dis : Vous m'avez

montré les paysages qui vous plaisent ; je veux vous en faire voir un de

mon goût. Le jour pris, nous partîmes un matin au lever de l'aurore, et

laissant à droite le parc de Saint-Fargeau, nous suivîmes les sentiers qui vont

à l'orient, gardant toujours la hauteur, après quoi nous arrivâmes auprès d'une

fontaine semblable à un monument grec, et sur laquelle on a gravé :

Fontaine de Saint-Pierre. Vous m'avez amené ici, dit Rousseau en riant, parce

que cette fontaine porte votre nom. C'est, lui dis-je, la fontaine des amours,

et je lui fis voir les noms de Colin et de Colette. Après nous être reposés un

moment, nous nous remîmes en route. A chaque pas, le paysage devenait plus

agréable. Rousseau recueillait une multitude de fleurs, dont il me faisait

admirer la beauté. J'avais une boîte, il me disait d'y mettre ses plantes, mais

je n'en faisais rien ; et c'est ainsi que nous arrivâmes à Romainville. Il

était l'heure de dîner ; nous entrâmes dans un cabaret, et l'on nous donna

un petit cabinet dont la fenêtre était tournée sur la rue, comme celles de tous

les cabarets des environs de Paris, parce que les habitants de ces campagnes ne

connaissent rien de plus beau que de voir passer des carrosses, et que dans les

plus riants paysages, ils ne voient que le lieu de leurs pénibles travaux. On

nous servit une omelette au lard. Ah ! dit Rousseau, si j'avais su que

nous eussions une omelette, je l'aurais faite moi-même, car je sais très-bien

les faire. Pendant le repas, il fut d'une gaieté charmante ; mais

peu-à-peu la conversation devint plus sérieuse, et nous nous mîmes à traiter

des questions philosophiques à la manière des convives dont parle Plutarque

dans ses propos de table.

Il me parla d'Émile, et voulut m'engager à le

continuer d'après son plan. Je mourrais content, me disait-il, si je laissais

cet ouvrage entre vos mains ; sur quoi je lui répondis : Jamais je ne

pourrais me résoudre à faire Sophie infidèle ; je me suis toujours figuré

qu'une Sophie ferait un jour mon bonheur. D'ailleurs, ne craignez-vous pas

qu'en voyant Sophie coupable, on ne vous demande à quoi servent tant d'apprêts,

tant de soins ? est-ce donc là le fruit de l'éducation de la nature ?

Ce sujet, me répondit-il, est utile; il ne suffit pas de préparer à la vertu,

il faut se garantir du vice. Les femmes ont encore plus à se méfier des femmes

que des hommes. Je crains, répondis-je, que les fautes de Sophie ne soient plus

contraires aux mœurs, que l'exemple de sa vertu ne leur sera profitable :

d'ailleurs, son repentir pourrait être plus touchant que son innocence ;

et un pareil effet ne serait pas sans danger pour la morale. Comme j'achevais

ces mots, le garçon de l'auberge entra, et dit tout haut : Messieurs,

votre café est prêt. Oh ! le maladroit, m'écriai-je ! ne t'avais-je

pas dit de m'avertir en secret quand l'eau serait bouillante? Eh quoi, reprit

Jean-Jacques, nous avons du café ? En vérité, je ne suis plus étonné que

vous n'ayez rien voulu mettre dans votre boîte ; le café y était. Le café

fut apporté, et nous reprîmes notre conversation sur l'Émile. Rousseau me

pressa de nouveau de traiter ce sujet : il voulait remettre en mes mains

tout ce qu'il en avait fait ; mais je le suppliai de m'en dispenser :

Je n'ai point votre style, lui disais-je, cet ouvrage serait de deux couleurs.

J'aimerais mieux vos leçons de botanique. Eh bien ! dit-il, je vous les

donnerai ; mais il faudra les mettre au net, car il ne m'est plus possible

d'écrire. J'avais renoncé à la botanique, mais il me faut une occupation :

je refais un herbier.

Nous revînmes par un chemin fort doux, en parlant de

Plutarque. Rousseau l'appelait le grand peintre du malheur. Il me cita la fin

d'Agis, celle d'Antoine, celle de Monime, femme de Mithridate, le triomphe de

Paul Émile, et les malheurs des enfants de Persée. Tacite, me disait-il,

éloigne des hommes, mais Plutarque en rapproche. En parlant ainsi, nous

marchions à l'ombre de superbes marronniers en fleurs. Rousseau en abattit une

grappe avec sa petite faux de botaniste, et me fit admirer cette fleur, qui est

composée. Nous fîmes ensuite le projet d'aller dans la huitaine sur les

hauteurs de Sèvres. Il y a, me dit-il, de beaux sapins et des bruyères toutes

violettes : nous partirons de bon matin. J'aime ce qui me rappelle le

nord : à cette occasion je lui racontai mes aventures en Russie, et mes

amours malheureuses en Pologne. Il me serra la main, et me dit en me

quittant : J'avais besoin de passer ce jour avec vous.

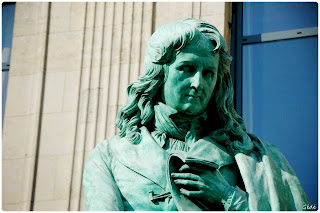

|

| Bernardin de Saint-Pierre |

.jpg)