"La tradition marxiste voit dans les révolutions de la liberté et de

l’égalité, qui précédèrent la Révolution russe de 1917, des “révolutions

bourgeoises”. On sait que Marx a laissé des éléments d’analyse, qui

présentent des moments différents et même contradictoires de sa

réflexion, correspondant à l’évolution de ses connaissances et de sa

compréhension de la Révolution française. Le schéma interprétatif, dont

il sera question ici, a été produit par la tradition marxiste et est,

lui-même, une interprétation des analyses laissées par Marx.

Toutefois,

mon propos n’est pas de reconstituer comment un tel schéma

interprétatif a été produit, bien que ce travail reste à faire, il est

même urgent, mais, plus précisément de chercher à savoir si ce schéma

interprétatif correspond à la réalité historique.

(...)

|

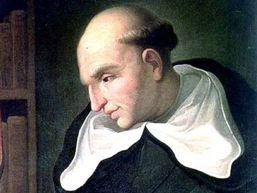

| l'historienne Florence Gauthier |

Le schéma interprétatif de la “révolution bourgeoise” s’est peu à peu constitué en préjugé

et, comme tel, sa fonction est d’empêcher de penser. Je voudrais

maintenant montrer à travers trois exemples significatifs cette fonction

du préjugé.

Je commencerai par le problème de la perte de

visibilité d’une conception éthico-politique révolutionnaire de la

liberté républicaine, qui s’est pourtant largement exprimé pendant la

révolution, et qui a été depuis, recouvert par un libéralisme économique

privilégié de façon unilatérale, entre autres par les tenants du schéma

interprétatif de la “révolution bourgeoise”.

La Déclaration des

droits de l’homme et du citoyen de 1789 a été le produit de trois

siècles d’expériences et de réflexions, centrées sur l’idée de droit

naturel universel. La philosophie du droit naturel moderne, confrontée

aux conquêtes coloniales, à l’extermination des Indiens, à la mise en

esclavage des Noirs, aux massacres des guerres de religion, au

despotisme de l’Etat, à l’expropriation des petits producteurs, à la

prostitution de subsistance, s’affirme, dans un effort cosmopolitique,

comme la conscience critique de la “barbarie européenne”.

La

Déclaration des droits de 1789 n’a donc pas été l’œuvre de quelques

jours. Son objectif était de mettre un terme au despotisme et à la

tyrannie. La monarchie de droit divin était de nature despotique. Le roi

n’était responsable que devant Dieu. Il devait cependant respecter la

“constitution” du royaume, mais son irresponsabilité autorisait le

despote à outrepasser ces limites purement morales et à devenir un

tyran.

En établissant la Déclaration des droits de l’homme et du

citoyen, la révolution voulait mettre un terme au despotisme qui

reposait sur une théorie pratique du pouvoir sans limites autres que

morales (le bon prince), donc sans droit. Le principe de souveraineté

populaire détruisait celui de droit divin et restituait la souveraineté,

comme bien commun, au peuple. Ce faisant, le principe de souveraineté

populaire s’accompagnait de la séparation entre politique et théologie :

au cœur de la doctrine des droits de l’homme et du citoyen se trouve la

liberté de conscience, ce fruit précieux produit par les hérétiques,

qui affirmèrent contre tous les dogmatismes doctrinaux, l’existence d’un

droit naturel attaché à la personne et qui passe avant tout pouvoir

ici-bas et s’impose à toutes les institutions créées par les hommes.

Dans

ce sens, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen fondait un

contrat social sur la protection des droits personnels et du droit

collectif de souveraineté populaire, c’est-à-dire sur des principes

traduits concrètement en termes de droit.

S’appuyant sur les

expériences hollandaise et anglaise et sur celle des Etats-Unis, la

Déclaration des droits établissait le principe lockéen du pouvoir

législatif, expression de la conscience sociale, comme pouvoir suprême.

À

contrario, le pouvoir exécutif était considéré comme dangereux par

nature. En effet, le despotisme se caractérisait, et se caractérise

toujours, par une confusion de l’exercice des pouvoirs législatif et

exécutif. L’exécutif devait donc être subordonné étroitement au

législatif et responsabilisé, c’est-à-dire contraint de rendre des

comptes rapidement, de façon à permettre de l’empêcher de nuire dès que

possible.

Insistons sur ce point : l’objectif des révolutions de

1789 et de 1792-94 était de déclarer les droits de l’homme et du

citoyen, de construire un pouvoir législatif suprême et d’inventer des

solutions nouvelles pour parvenir à subordonner l’exécutif, dangereux

dès qu’il est autonome, au législatif.

La théorie de la Révolution

des droits de l’homme et du citoyen fonde une liberté républicaine : la

Déclaration des droits affirme que le but de l’ordre social et

politique est la réalisation et la protection des droits de liberté des

individus et des peuples, à condition que ces droits soient universels,

c’est-à-dire réciproques, et ne soient donc pas transformés en leur

contraire, c’est-à-dire en privilèges. Cette théorie de la révolution

affirme également possible une société fondée non sur la force, mais sur

le droit. Ici, la légitimité du droit devient le problème même de la

politique.

Il se produisit un conflit exemplaire

pendant la Révolution lorsqu’éclata la contradiction entre la liberté

politique fondée sur un droit personnel universel et ce que l’on appelle

la liberté économique. Développons ce point.

Le

mouvement populaire, et en particulier paysan, remit en question non

seulement l’institution de la seigneurie, en se réappropriant les

tenures et les biens communaux usurpés par les seigneurs, mais aussi en

s’opposant à la concentration de l’exploitation agricole réalisée par

les gros fermiers capitalistes.

Par ailleurs, la société était

menacée par les transformations de type capitaliste dans le marché des

subsistances. La guerre du blé commençait : les gros marchands de

grains cherchaient à s’entendre avec les gros producteurs pour

substituer aux marchés publics, contrôlés par les pouvoirs publics, un

marché de gros privé. Ces marchands devenaient capables, dans certains

lieux comme les villes, de contrôler l’approvisionnement du marché et

d’imposer les prix. La spéculation à la hausse des prix des subsistances

fut un des problèmes majeurs de cette époque, comme l’ont

remarquablement montré les travaux d’Edward Palmer Thompson en

particulier.

Les économistes dits libéraux de l’époque, en fait

d’inspiration physiocratico-turgotine soutenaient, avec beaucoup de

conviction, que le droit à l’existence et aux subsistances du peuple

n’était qu’un préjugé, que, dans le moyen terme, il serait assuré par la

liberté indéfinie du commerce des grains, qui devait résoudre le

problème de la production et de la consommation pour tous, par

l’harmonie des intérêts individuels en concurrence.

Or,

l’Assemblée constituante se rallia à la politique des économistes dits

libéraux, proclama la liberté illimitée de la propriété et vota la loi

martiale pour réprimer les résistances populaires. La contradiction qui

éclata entre le droit de propriété, qui n’est pas universel, et le droit

naturel à la vie et à la conservation de l’existence, fut exemplaire.

Deux conceptions de la liberté s’affrontèrent. Le libéralisme économique

révéla son caractère pseudo libéral en renonçant à l’universalité du

droit et en rompant ainsi avec la théorie de la Révolution des droits de

l’homme et du citoyen. La Constitution de 1791 viola la Déclaration des

droits en imposant un suffrage censitaire, qui restreignait le droit de

vote aux chefs de famille mâles et riches, maintint l’esclavage dans

les colonies, au nom de la préservation des propriétés, nous l’avons

déjà aperçu avec Barnave, et appliqua la loi martiale provoquant une

guerre civile en France et dans les colonies : la grande insurrection

des esclaves commença à Saint-Domingue en août 1791, et ne s’arrêta plus

jusqu’à l’abolition de l’esclavage et l’indépendance de l’île.

La Révolution du 10 août 1792 renversa cette constitution.

Le mouvement démocratique remit la Déclaration des droits à l’ordre du

jour et réclama un nouveau droit de l’homme : le droit à l’existence et

aux moyens de la conserver. Les droits économiques et sociaux furent une

véritable invention de cette période.

La liberté illimitée du

droit de propriété et la loi martiale furent abrogées. Un programme

d’économie politique populaire, dénommé ainsi à l’époque, s’élabora de

1792 à 1794 : le mouvement paysan réalisa une véritable réforme agraire,

en récupérant la moitié des terres cultivées et les biens communaux. La

seigneurie juridique et politique fut supprimée et la communauté

villageoise lui succéda. La politique du Maximum reforma les marchés

publics et créa des greniers communaux, qui permirent de contrôler les

prix et de réajuster prix, salaires et profits.

Par ailleurs, la

citoyenneté fut pratiquée de façon nouvelle. Le suffrage universel se

restreint légalement aux hommes, mais, dans la pratique, de nombreuses

assemblées primaires étaient mixtes et offraient le droit de vote aux

femmes : les citoyens des deux sexes participaient réellement à la

formation de la loi en discutant dans leurs assemblées, en pétitionnant

et en manifestant. Citoyens et députés constituaient ensemble le pouvoir

législatif, pouvoir suprême, créant une expérience originale d’espace

public de réciprocité du droit (11), ce qui était la définition même que

l’on donnait alors à la république : un espace public allant

s’élargissant et permettant aux citoyens, non pas seulement de

communiquer, mais de décider, d’agir et de s’instruire.

Cette

économie politique populaire inventa une solution originale en

subordonnant l’exercice du droit de propriété des biens matériels au

droit à la vie et à l’existence, premier droit de l’homme. Le droit à la vie est une propriété de tout être humain, qui passe avant le droit des choses.

Rien

de plus libéral au sens fort et authentique du terme que ce programme

d’économie politique subsumé sous le droit naturel : l’exercice de la

liberté est en effet lié à la nature universelle de l’homme, c’est une

qualité réciproque fondée sur l’égalité en droits pour tous reconnue par

la loi, tandis que la liberté économique indéfinie n’est pas une

liberté civile, mais une liberté antinomique de la liberté politique

républicaine, destructrice de tout pacte social, donc de toute société

politique. C’est alors par antiphrase que l’économie classique se veut

politique, à moins de considérer le politique comme nécessairement

despotique, ce qui était, il est vrai, le cas des économistes

physiocrates et turgotins, comme des économistes qui firent appel à la

loi martiale.

On aperçoit ici que cette conception

éthico-politique révolutionnaire de la liberté est proche des

préoccupations de Marx, lorsqu’il commente la loi relative au vol de

bois, ainsi que des critiques qu’il formule sur le droit de propriété

dans les déclarations des droits de 1789 et de 1793 dans Sur la question

juive, et encore dans sa Critique du droit hégélien, à propos du

pouvoir législatif.

Pourtant, le schéma interprétatif de la

“révolution bourgeoise” se révèle incapable de prendre en considération

cette grande lutte entre ces deux conceptions de la liberté que je viens

de rappeler, et se limite à une justification unilatérale du

libéralisme économique, révélant son impuissance à saisir cette réalité

historique.

Je voudrais maintenant rappeler la dimension cosmopolitique

de la Révolution des droits de l’homme et du citoyen, qui est restée

largement ignorée de l’historiographie et entre autres, de la tradition

marxiste de la “révolution bourgeoise”.

Précisons tout d’abord que

la Révolution qui eut lieu en France prend place dans un grand cycle de

révolutions ouvertes par les indépendances de la Corse (1729) et des

Etats-Unis, suivies des Révolutions de l’Europe, de celle d’Haïti, puis à

nouveau, au début du XIXe siècle, des colonies portugaises et

espagnoles d’Amérique. Autrement dit, la Révolution en France ne fut pas

isolée, et prend place au beau milieu d’un mouvement de décolonisation

de l’Amérique. La dimension mondiale de ce cycle révolutionnaire mérite

d’être prise en considération !

En 1789, le Royaume de France

était une puissance conquérante en Europe, et colonialiste hors

d’Europe. Des penseurs des Lumières avaient déjà analysé ce système en

le reliant aux formes d’économie de domination fondées sur l’échange

inégal. Ce système impérialiste avait été désigné par les termes de “

barbarie européenne”, par Las Casas puis repris par Diderot et Mably,

par exemple.

Thomas Paine, juste au moment où il allait être

élu député à la Convention, publiait Les droits de l’homme, dans lequel

il critiqua les fondements anthropologiques du droit public européen. Il

réfuta la dénomination “d’état civilisé” que s’attribuait l’Europe, par

opposition à ‘’l’état de sauvage”. Paine montra le rapport intime qui

existait entre la politique despotique des états européens à l’intérieur

et à l’extérieur. Le système économique et la politique coloniale ont

provoqué, écrit-il, une crise sociale qui est la honte de l’Europe et ce

système n’entretient ni un état civilisé, ni un état sauvage, mais un

état de barbarie. Paine espérait que les révolutions en Europe et dans

le domaine colonial européen allaient ouvrir un processus de

renversement des politiques de puissance. Il formula cette perspective

dans les termes suivants : ”Droits de l’homme ou barbarie ” !

Il

existait bien à cette époque un courant de pensée et d’action critique

de l’impérialisme européen, non européocentrisme, et qui exprima la

menace que la barbarie européenne représentait, en Europe même, et pour

le monde.

Voici une des dimensions les plus intéressantes de l’histoire de la fin du XVIIIe siècle.

Précisons

que la théorie révolutionnaire des droits de l’homme et du citoyen posa

le problème, non pas seulement en termes politiques par rapport à une

société politique isolée, mais de façon cosmopolitique en intégrant les

relations qu’une société particulière entretient avec les autres

peuples.

L’objectif de la constitution des droits de l’homme et du

citoyen ne fut pas, en effet, de construire une souveraineté nationale

étanche aux droits des autres peuples. Ici aussi le droit naturel des

peuples à leur souveraineté impliquait le principe de réciprocité du

droit universel.

En 1790, l’Assemblée constituante renonça

solennellement aux guerres de conquête en Europe. La République

démocratique, après s’être libérée de la guerre de conquête, véritable

diversion que les Girondins tentèrent de septembre 1792 à mars 1793,

alla plus loin en soutenant la révolution des esclaves de

Saint-Domingue, en abolissant l’esclavage dans les colonies françaises

et en menant une politique commune contre les colons esclavagistes et

leurs alliés anglais et espagnols. Une perspective décolonisatrice

prenait corps, mais elle fut arrêtée, puis renversée, par le 9 thermidor

et ses suites.

La Constitution thermidorienne de 1795 renoua avec

une politique de conquête en Europe et coloniale, hors d’Europe. Cette

constitution qui supprima les institutions démocratiques et le suffrage

universel, prépara le rétablissement de l’esclavage par Bonaparte. Déjà,

lors de l’expédition d’Egypte en 1798, Bonaparte avait des esclaves. En

1802, Bonaparte devenu Consul, lança ses armées dans les Antilles et en

Guyane, pour rétablir l’esclavage. Ce qui provoqua l’indépendance de la

République haïtienne en 1804.

Malgré les appels réitérés des

historiens des révolutions coloniales - pensons en particulier à C.L.R.

James et A. Césaire - il faut bien reconnaître, à la suite d’Yves Bénot,

les silences étonnants de l’historiographie de la Révolution française

sur le problème colonial. Plus troublant est le silence des historiens

marxistes, de quelque tendance qu’ils soient d’ailleurs, orthodoxes ou

dissidents comme on dit, mais le résultat est le même.

Là

encore, le schéma interprétatif de la “révolution bourgeoise” se révèle

incapable de saisir la réalité historique. Et nous avons même vu comment

on a pu mettre Barnave, l’esclavagiste, dans la filiation

intellectuelle de Marx, et ceci au nom de Marx ! Voilà où nous en

sommes !

Pour conclure, je voudrais simplement rappeler quelques

faits qui s’opposent fortement aux résultats que l’on se plait à

attribuer aux “révolutions bourgeoises”. Elles auraient, nous dit-on,

permis en même temps que l’avènement du capitalisme, celui de la

démocratie et des droits de l’homme.

Tout d’abord, faut-il

justifier, comme certains le font sans aucun recul critique, l’avènement

du capitalisme ? En ce qui concerne l’avènement parallèle de la

démocratie et des droits de l’homme, que l’on me permette de prouver la

fausseté de cette affirmation, en ce qui concerne l’histoire française.

La

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 déclarait des

droits naturels attachés à la personne et donc universels. Mais la

Constitution de 1791 viola la Déclaration des droits et établit un

système censitaire, que l’on appela à l’époque l’aristocratie de la

richesse : le droit de suffrage n’était pas ici attaché à la personne,

mais à la richesse, c’est-à-dire à des choses. La Révolution du 10 août

1792 renversa cette Constitution de 1791 et la Constitution de 1793

renoua avec les principes de la Déclaration des droits de l’homme et du

citoyen, c’est-à-dire des droits naturels attachés à la personne. Ce fut

entre 1792 et 1794 que des institutions démocratiques apparurent :

démocratie communale, députés et agents élus de l’exécutif,

décentralisation administrative responsabilisée, apparition d’un espace

public s’élargissant. Ce processus fut arrêté et réprimé à la suite du 9

thermidor et la Constitution de 1795 supprima les institutions

démocratiques et les communes, et établit à nouveau un système

censitaire. Au moment où “la bourgeoisie” prenait le pouvoir, elle

supprima les institutions démocratiques.

Mais elle fit plus, elle

rompit avec la théorie de la révolution : en effet, la Constitution de

1795 répudia la philosophie du droit naturel moderne et la Déclaration

des droits naturels attachés à la personne et réciproques. Voilà qui est

important et que l’historiographie affecte encore trop souvent de ne

pas comprendre.

Sous le Consulat et l’Empire, Bonaparte, en

rétablissant l’esclavage, fit perdre jusqu’au souvenir de la philosophie

du droit naturel moderne et de l’idée même d’une déclaration des droits

de l’homme et du citoyen. En fait de démocratie, il n’y en eut plus

trace en France pendant près d’un siècle. Ce furent les révolutions de

1830, 1848, 1871, qui redéployèrent les idées de démocratie et de droits

de l’homme, et imposèrent la stabilisation du suffrage universel

masculin avec la IIIe République. Quant à la Déclaration des droits de

l’homme et du citoyen, répudiée en 1795, elle ne fit sa réapparition

qu’en... 1946, avec le droit de vote des femmes, soit plus de 150 ans

après sa déclaration et à l’issue d’une guerre mondiale effroyable

contre le nazisme.

On ne voit pas que démocratie et droits de

l’homme soient advenus avec le capitalisme. Ce serait faire croire que

la philosophie du droit naturel moderne, théorie de la révolution des

droits de l’homme et du citoyen, aurait été l’idéologie des

capitalistes, alors qu’elle était l’expression de la conscience critique

de la barbarie européenne."